2010. 3. 22. 00:38ㆍUX 가벼운 이야기

내가 거쳐갔던 브라우저들. 의도했든 아니든 당시의 인터넷 환경을 반영하고 있는것 같습니다.

섬들을 항해하다

처음 개인용 컴퓨터(맥)에서 사용한 브라우저는 네스케잎의 네비게이터였습니다. 모뎀으로 ppp인지 인터넷연결을 하고, 상대적으로 무거운 프로그램이어서 스플래쉬 화면을 보면서 자 이제 시작해 볼까 하는 기분으로 로딩을 기다렸습니다.

새로운 홈페이지의 url이 잡지에 실리던 시절이었으니까 인터넷은 섬같았습니다.

페이지 로딩시의 에니메이션도 망망대해에서 밤하늘의 별을 가이드 삼아 항해하는 모습이었고 가끔 별똥별이 떨어졌지요.

별들을 탐험하다

pc를 사용하면서 부터는 별 대안 없이 윈도우에 내장된 internet explorer를 사용했습니다. OS에 내장된 형태라 실행이 빨랐죠.

로고에 위성 띠가 보이듯 지구에서 벗어나 별처럼 수없이 많은 웹페이지를 탐험하는 시대가 왔습니다.

정글에서 길을 잃다

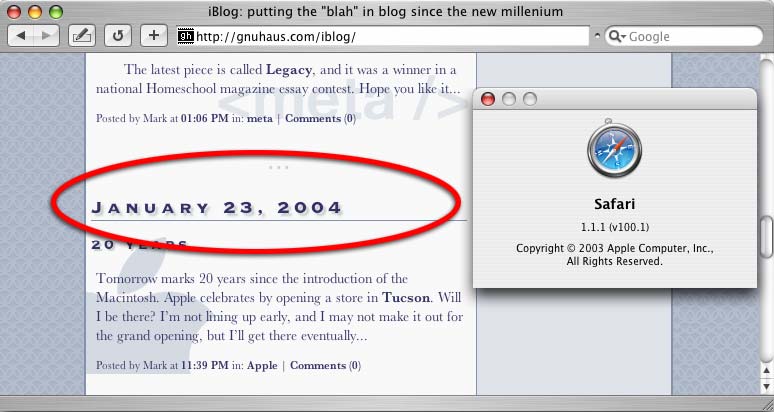

맥에서 정식으로 사용되었던 브라우저는 internet explorer였습니다. 애플이 사파리를 osx 10.3의 기본 브라우저로 채용하면서 마이크로소프트는 맥용 ie 개발을 중단하게됩니다. 아리송한 애플과 MS의 짧았던 협업 관계도 끝나버렸지요.

2003년에 이미 웹은 너무나 창대하여 목적지로 잘 도착하는것보다는 길을 잃지 않는것이 더 중요하게 되었습니다. 메이저 브라우저로는 처음으로 주소창 옆에 검색창이 자리잡았습니다.

반짝반짝 빛나는 거울의 세계로 들어가다

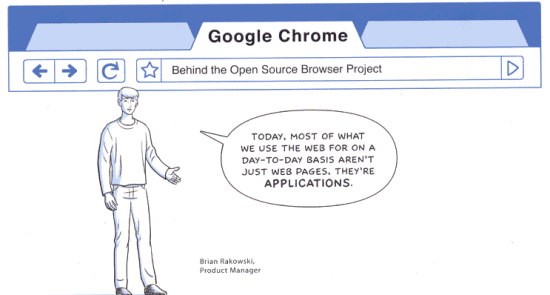

크롬은 웹페이지를 보는것보다는 웹어플리케이션을 잘 돌리는데 초점이 맞추어져있습니다.

크롬은 extention을 지원하는 4.0버전부터 쓸만하게 되었죠. 크롬 자체는 user css도 지원하지 않는 고지식한 엔지니어의 산물인 반면에 확장을 통해서 누구나(아직 일반인이 크롬을 쓰지는 않는것 같지만) 간편하게 augmented browsing의 세계로 들어가는 길을 열어주었습니다. 웹사이트 제공자가 주는대로 받는 웹이 아니라, 내가 보고 싶은 대로 볼 수 있게 된것입니다. 거울에 비쳐보이는것은 내 자신이니까요.

세개까지 했어야 하는데 억지로 맞추려니 재미가 없네요.

암튼 옛날 네스케잎 그림을 보다가 사물을 비추던 카메라가 점점 줌아웃해나가면서 세상이 보이고 우주가 보이고 그런데 결국에는 몸안의 세포로 순환되어 보여지는 동영상이 문득 떠올랐습니다. 브라우저는 이제 더 넓은 세상을 보여주는것이 아니라 내 자신을 보여주는 단계에 접어들었다는 생각이 듭니다.

지금 브라우저 뭘 쓰고 계신가요?

참고: 위키피디아 웹브라우저 타임라인

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_web_browsers

[참고##UI 역사##]